Fans, IA et droit d’auteur : pourquoi tout n’est pas permis

Depuis quelques années, les contenus générés par intelligence artificielle se multiplient autour de nos séries, jeux et univers préférés. Personnages connus, styles reconnaissables, scènes inédites : tout semble désormais possible, accessible, immédiat.

Sommaire

- La ligne est tracée

- Créer n’est pas produire

- L’illusion du fan : aimer ne donne pas le droit

- L’IA comme révélateur, pas comme cause

- Le mensonge de la « fan-création »

- Le copyright : un cadre imparfait, mais nécessaire

- La disparition du sacré

- Prendre position : ce que je refuse

- Une trace, certes, mais pas une solution

Le débat se concentre souvent sur la technologie, sur ses performances, sur ses promesses créatives mais beaucoup plus rarement sur ce qu’elle change dans notre rapport aux œuvres.

Car derrière l’enthousiasme, une question reste largement évitée : que devient le respect d’une œuvre quand sa reproduction, sa transformation et sa diffusion ne demandent plus ni temps, ni compréhension, ni engagement ?

Dans cet article, je ne cherche pas à opposer pro-IA et anti-IA. Tu ne trouveras pas non plus les bases d’un débat technique ou juridique.

Je pars d’un constat simple : aimer une œuvre ne donne pas tous les droits et la facilité offerte par l’IA ne peut pas servir d’excuse à l’effacement du processus créatif, du droit d’auteur et de la transmission.

À partir de là, il devient nécessaire de poser une limite. Même si elle est inconfortable.

Et encore plus si elle est minoritaire.

La ligne est tracée

Ces derniers mois, les images générées par intelligence artificielle ont envahi les réseaux sociaux. Le phénomène est massif, rapide, souvent salué comme une révolution créative. Personnages reconnaissables, styles immédiatement identifiables, univers familiers déclinés à l’infini : tout semble désormais possible, accessible … et surtout quasiment instantané.

Graphiste de formation, j’ai d’abord observé cette évolution avec un certain détachement. Comme beaucoup, je me suis dit que l’enthousiasme retomberait, que les limites de l’outil finiraient par apparaître d’elles-mêmes, et que chacun comprendrait qu’il ne s’agissait pas d’un miracle, mais d’un nouvel outil parmi d’autres.

Puis, peu à peu, un malaise s’est installé. Lentement, presque imperceptiblement. Ce malaise ne venait pas uniquement de la technologie en elle-même, mais de ce qu’elle révélait dans nos usages. Derrière ces images, derrière ces vidéos et ces productions présentées comme des créations, quelque chose s’est déplacé. Une frontière a été franchie sans jamais être clairement nommée.

La frontière entre aimer une œuvre et s’en servir.

Entre créer et produire.

Entre admirer et s’approprier.

On parle beaucoup de démocratisation de la création, de liberté nouvelle, de puissance des outils mis à disposition. Ces discours sont omniprésents, souvent enthousiastes, parfois même sincères.

En revanche, on parle beaucoup moins de responsabilité. Or, c’est précisément là que le problème commence.

Nous vivons une époque où la passion est devenue un argument. Aimer une série, un jeu ou un univers suffirait désormais à justifier son utilisation, sa transformation, sa diffusion. Sur le papier, l’idée est séduisante : elle flatte l’attachement, valorise l’émotion, donne l’impression d’une créativité partagée. Dans les faits, elle est profondément fausse.

Aimer une œuvre ne donne aucun droit particulier. Ni juridique. Ni moral. La comprendre non plus. La connaître par cœur, l’avoir regardée ou jouée des dizaines de fois, en avoir été profondément marqué : tout cela crée un lien, parfois très fort, mais en aucun cas une autorisation. Confondre attachement et légitimité revient à effacer ce qui fonde le respect même d’une œuvre et de son auteur.

Cette confusion est aujourd’hui au cœur de nombreux usages de l’intelligence artificielle. Le raisonnement est souvent implicite, mais toujours le même :

Parce que j’aime, je comprends;

Parce que je comprends, j’ai le droit.

C’est précisément cette logique que j’interroge dans cet article. Il ne s’agit pas ici de dénoncer ou de faire la leçon. Chacun est en principe suffisamment adulte pour savoir ce qui est juste ou non, pour comprendre ce qu’implique réellement la création d’un univers, d’un personnage ou d’une œuvre qui traverse le temps. Il ne s’agit pas non plus de pointer des individus, mais de questionner une pratique devenue banale.

J’écris cet article parce que je vois se généraliser des usages qui effacent lentement, mais sûrement, ce qui fait la valeur d’une œuvre : le temps nécessaire à sa conception, l’effort qu’elle demande, la transmission qu’elle suppose et le respect dû à celles et ceux qui l’ont créée.

L’intelligence artificielle n’est pas responsable de tout, mais elle accélère. Elle rend possible en quelques secondes ce qui demandait auparavant des heures de travail, des compétences précises et un engagement réel. Et surtout, elle rend cette appropriation presque invisible, presque anodine.

Je ne cherche pas non plus à proposer une solution miracle. Ce texte pose une limite. Une ligne claire, assumée, peut-être inconfortable : tout ce qui peut être généré n’est pas légitime à revendiquer ; tout ce qui est techniquement possible n’est pas moralement acceptable ; tout ce qui ressemble à une création n’en est pas nécessairement une.

À partir de là, le débat peut commencer. Encore faut-il accepter de redéfinir ce que signifie réellement créer.

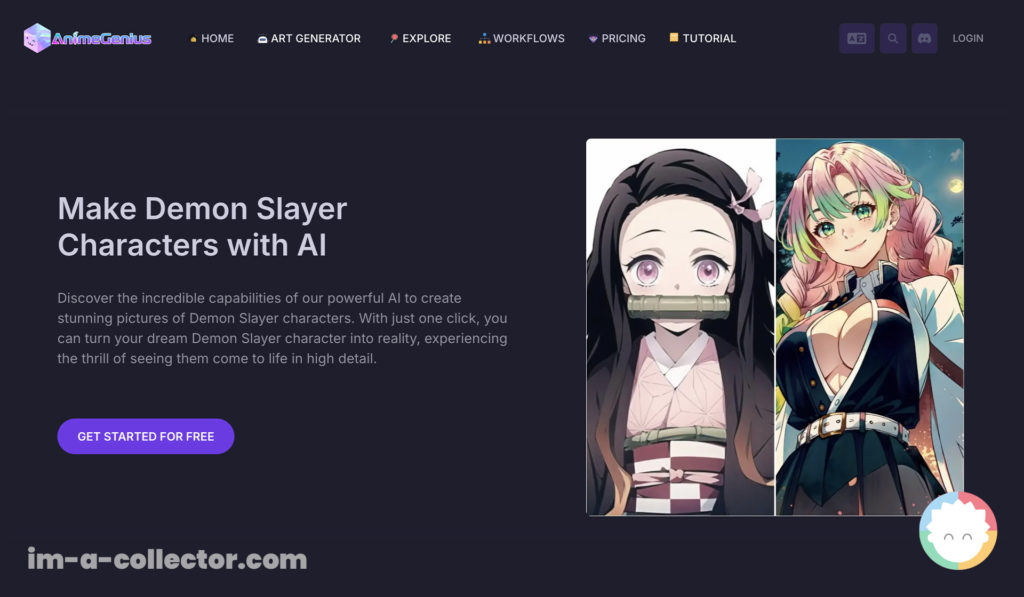

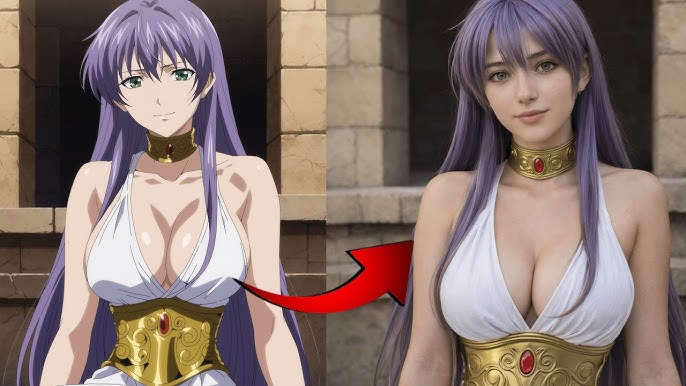

Ce type d’outil ne propose pas de créer un personnage. Il propose d’exploiter un univers existant en le réduisant à un style immédiatement reconnaissable. Sous couvert de “création”, l’IA transforme une œuvre protégée en fonctionnalité, efface le processus artistique, et normalise une appropriation que les fans acceptent, et dépassent même, sans même plus la questionner.

Créer n’est pas produire

Avant de parler d’intelligence artificielle, de copyright ou de dérives contemporaines, il faut s’arrêter sur une confusion centrale qui pollue presque tous les débats actuels : la confusion entre création et production.

Les deux notions sont aujourd’hui utilisées comme des synonymes, alors qu’elles recouvrent des réalités profondément différentes.

Produire, c’est obtenir un résultat.

Créer, c’est traverser un processus.

Et cette distinction n’est pas théorique : elle conditionne notre rapport aux œuvres, aux auteurs, et désormais aux outils.

Car qu’on le veuille ou non, créer implique du temps. Pas au sens romantique du terme, mais au sens le plus concret : du temps pour comprendre ce que l’on fait, du temps pour se confronter à des limites, du temps pour échouer, corriger, recommencer.

Créer implique aussi un investissement personnel, une implication réelle dans la matière que l’on manipule, qu’elle soit visuelle, narrative, sonore ou symbolique.

Sans ce temps, sans cette friction, sans cette confrontation, il ne reste qu’un résultat détaché de toute responsabilité.

Et c’est précisément là que l’intelligence artificielle introduit une rupture. Non pas parce qu’elle serait incapable de produire des images, des textes ou des vidéos impressionnants, mais, au contraire, parce qu’elle permet d’obtenir ces résultats sans exiger la moindre compréhension de ce qui est utilisé.

On peut désormais générer un style sans connaître son histoire. Utiliser des personnages sans s’intéresser à leur construction. Reproduire une esthétique sans jamais avoir réfléchi à ce qu’elle raconte.

Le résultat peut être séduisant, parfois même spectaculaire, mais le processus en lui-même a complètement disparu.

On objecte souvent que l’IA n’est qu’un outil. L’argument est techniquement juste, mais intellectuellement insuffisant.

Un outil n’est jamais neutre par ce qu’il est, mais par ce qu’il rend possible sans effort. Un outil qui supprime la lenteur, l’apprentissage et la contrainte transforme nécessairement la nature de l’acte qu’il accompagne.

La question n’est donc pas de savoir si l’IA est un outil, mais ce qu’elle autorise sans contrepartie.

Dans le cas présent, elle autorise une production massive d’images et de contenus qui donnent l’illusion de la création, sans en assumer les exigences fondamentales.

Elle permet d’atteindre un résultat sans passer par la compréhension, de revendiquer une paternité sans accepter une dette, de diffuser sans jamais s’interroger sur l’origine de ce qui est utilisé.

C’est cette facilité-là qui pose problème, bien plus que la technologie elle-même. Le prompt, dans ce contexte, n’est pas un acte créatif. C’est une instruction, un ordre, une formulation de désir. En gros, une délégation.

Écrire quelques lignes pour demander à une machine de générer un univers, un personnage ou une scène ne constitue pas une création au sens strict du terme. Cela ne mobilise ni la maîtrise d’un langage artistique, ni une connaissance approfondie des codes utilisés, ni une réflexion sur les limites légales ou morales de ce que l’on manipule.

Le prompt permet d’obtenir un résultat, pas de construire une œuvre.

Certains me rétorqueront que l’intention suffit. Que le fait d’imaginer, de formuler une demande, de choisir un rendu serait déjà une forme de création. C’est oublier que l’intention n’a jamais suffi à faire œuvre. Sans confrontation à la matière, sans responsabilité sur le processus, sans acceptation des contraintes, l’intention reste un souhait, pas un geste créatif.

Créer suppose d’assumer ce que l’on fait, y compris ce que l’on utilise, transforme ou détourne.

Cette distinction devient encore plus essentielle lorsqu’on touche à des œuvres existantes.

Utiliser un style, un personnage ou un univers déjà créé implique nécessairement une relation à ce qui précède. Cela implique de savoir d’où cela vient, qui l’a conçu, dans quel contexte, avec quelles intentions.

Cela implique aussi d’accepter que tout ne soit pas utilisable librement, que certaines choses ne nous appartiennent pas, même si elles nous ont profondément marqués.

L’intelligence artificielle, en supprimant ces étapes, rend cette relation optionnelle. Elle permet d’ignorer l’histoire des formes, le travail des auteurs, les cadres juridiques, tout en donnant l’impression d’un geste créatif accompli.

C’est en cela qu’elle brouille profondément notre rapport à la création. Elle ne crée pas trop. Elle permet de produire sans comprendre, sans respecter et sans transmettre.

Or, une création qui ne transmet rien, qui ne s’inscrit dans aucune continuité, qui ne reconnaît aucune filiation, n’est plus qu’un objet isolé, consommable, remplaçable.

Elle n’enrichit pas un imaginaire collectif, elle l’épuise.

Elle ne prolonge pas une œuvre, elle l’utilise.

Et cette différence, souvent invisible au premier regard, est pourtant décisive.

À partir de là, le débat ne porte plus seulement sur l’IA, mais sur notre capacité à reconnaître ce qui fait encore la valeur d’un acte créatif.

Tant que produire un résultat sera confondu avec créer une œuvre, tant que l’effort, la compréhension et la responsabilité seront perçus comme facultatifs, la frontière continuera de s’effacer. Et avec elle, le respect dû aux œuvres que nous prétendons aimer.

L’illusion du fan : aimer ne donne pas le droit

Pendant longtemps, la fan culture a été un espace d’engagement réel. Créer autour d’une œuvre demandait du temps, des compétences et une forme d’exposition personnelle. Dessiner un fanart, monter une vidéo, écrire un fanzine ou fabriquer un cosplay impliquait un effort tangible. Il fallait apprendre, échouer, recommencer. Il y avait un coût, parfois symbolique, parfois très concret. Et surtout, il y avait une relation consciente à l’œuvre d’origine.

Ce lien n’était pas neutre. Il reposait sur une forme de respect implicite car les fans savaient qu’ils s’inscrivaient dans un univers qui ne leur appartenait pas. Leur création se situait dans un entre-deux : ni totalement autonome, ni purement extractive. Cette création prolongeait, commentait, rendait hommage, sans jamais prétendre remplacer l’œuvre initiale ou en revendiquer une quelconque paternité.

Ce cadre, fragile mais on ne peut plus clair, s’est progressivement fissuré.

Parce qu’aujourd’hui, une partie de la fan culture fonctionne sur une logique différente.

L’engagement a été remplacé par l’instantanéité.

L’effort par la facilité.

La compréhension par la reconnaissance visuelle.

Il ne s’agit plus de dialoguer avec une œuvre, mais de s’en servir. L’intelligence artificielle n’a pas créé cette évolution, mais elle l’a rendue visible et surtout massive.

Le glissement est subtil, mais profond. Là où le fan se situait autrefois dans une posture d’admiration consciente, il se perçoit désormais comme un utilisateur légitime. Aimer une œuvre devient un argument suffisant pour l’exploiter. La passion se transforme en justification. Et cette transformation n’est presque jamais interrogée.

On observe alors une confusion récurrente entre l’attachement émotionnel et le droit d’usage. Parce qu’un univers a compté, parce qu’un personnage a marqué une adolescence ou accompagné une période de vie, certains estiment naturel de pouvoir s’en emparer librement.

Ce raisonnement est rarement formulé explicitement, mais il structure de nombreux usages : cette œuvre m’a construit, donc elle m’appartient un peu. Or, cette logique ne repose sur rien de solide, ni juridiquement, ni culturellement.

Aimer une œuvre ne crée pas de droits supplémentaires. Cela crée une relation, parfois intime, parfois durable, mais jamais une autorisation implicite. Confondre ces deux dimensions revient à effacer le travail de création initial, à le réduire à une matière première disponible, interchangeable, exploitable. C’est précisément ce que permet l’IA lorsqu’elle est utilisée sans réflexion préalable.

Ce glissement devient particulièrement visible lorsque des productions générées à partir d’univers existants sont revendiquées comme des créations personnelles. Des images, des vidéos ou des scènes utilisant des personnages sous licence sont diffusées, parfois monétisées, parfois défendues avec véhémence comme des œuvres à part entière. Et lorsque ces productions sont reprises, copiées ou détournées à leur tour, les mêmes personnes dénoncent une injustice, un vol, une atteinte à leur création. Je pense que tu vois toi aussi le problème.

Ce paradoxe est frappant. Revendiquer la paternité d’un contenu dérivé tout en niant celle de l’œuvre originale revient à poser une frontière à géométrie variable, toujours favorable à soi-même. Ce raisonnement ignore volontairement une évidence : on ne peut pas exiger le respect de droits que l’on n’a jamais reconnus en amont.

L’intelligence artificielle amplifie ce phénomène en supprimant les étapes intermédiaires. Il n’est plus nécessaire de maîtriser un style pour l’utiliser, ni de comprendre un univers pour le reproduire. Il suffit de le reconnaître, de le nommer, de le prompter. Le fan n’est plus confronté à la complexité de ce qu’il admire. Il en consomme les signes extérieurs, les formes visibles, les codes immédiatement identifiables.

C’est ici que la notion de fan se transforme profondément. On ne parle plus d’un amateur engagé, mais d’un consommateur équipé. Un consommateur qui utilise des outils puissants pour produire rapidement des contenus valorisables, sans jamais se poser la question de la légitimité de cet usage.

Et dès lors, l’amour de l’œuvre devient un prétexte, non plus une responsabilité.

Cette évolution ne concerne pas seulement l’IA. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large où tout devient contenu, où tout est destiné à être partagé, optimisé, commenté. Dans ce contexte, l’œuvre cesse d’être un aboutissement pour devenir une ressource. Elle n’est plus respectée pour ce qu’elle est, mais exploitée pour ce qu’elle permet de générer (en général, de l’argent ou, a mimina, de la visibilité).

L’illusion du fan consiste précisément à croire que l’attachement suffit à effacer les limites. Or, c’est l’inverse qui devrait prévaloir.

Plus une œuvre compte, plus elle devrait imposer des précautions.

Plus elle a marqué, plus elle mérite d’être abordée avec retenue.

Refuser cette logique, c’est accepter que ce que l’on aime soit réduit à un simple matériau. À ce stade, le problème n’est plus seulement une question de technologie ou de droit.

Ce problème devient dès lors culturel.

Il interroge notre capacité à reconnaître ce qui ne nous appartient pas, même lorsque cela nous a profondément construits. Et tant que cette distinction ne sera pas clairement réaffirmée, la frontière entre hommage et appropriation continuera de s’effacer.

Cette image n’appartient pas à DBZ Exclusives. Elle est générée par une plateforme d’intelligence artificielle, conformément à ses conditions d’utilisation, et circule ensuite sans auteur ni responsabilité clairement identifiés. C’est un produit de reconnaissance immédiate, pensé pour déclencher un réflexe, pas une compréhension. Il ne s’agit en aucun cas d’une création.

L’IA comme révélateur, pas comme cause

Il serait tentant de faire de l’intelligence artificielle la responsable principale de toutes les dérives observées ces derniers mois. Ce serait simple, confortable, presque rassurant. Désigner un outil comme coupable permet d’éviter une remise en question plus large.

Or, l’IA n’a pas inventé ces comportements. Elle les a révélés, amplifiés et rendus visibles à une échelle inédite.

Avant l’IA, les mêmes logiques existaient déjà. La récupération d’images, le détournement de styles, la circulation non autorisée d’œuvres sous copyright faisaient partie de l’écosystème numérique. La différence tient à la vitesse, à la facilité et à l’effacement presque total des frictions. Ce qui demandait autrefois du temps, des compétences ou au moins une intention claire est désormais accessible en quelques secondes, sans apprentissage préalable, sans confrontation au réel.

L’IA agit tel un accélérateur :

- elle ne crée pas le désir d’appropriation, elle le satisfait immédiatement

- elle ne génère pas l’inculture créative, elle la rend exploitable

- elle ne supprime pas le respect des œuvres, elle permet de s’en passer sans conséquence immédiate.

Et c’est précisément cette combinaison qui pose problème.

Le débat se focalise souvent sur la question de savoir si l’IA « vole » ou non les œuvres. La réalité est plus complexe malheureusement.

Car le cœur du problème n’est pas uniquement juridique. Il est culturel.

Les modèles d’IA ont été entraînés sur des quantités massives de contenus existants, souvent sans consentement explicite des auteurs. Cette réalité est connue, documentée, débattue. Pourtant, dans les usages quotidiens, elle est largement ignorée ou minimisée.

Ce qui me frappe, ce n’est pas tant l’existence de cette zone grise que la facilité avec laquelle elle est acceptée. Beaucoup utilisent ces outils sans jamais se demander d’où viennent les images, les styles ou les univers qu’ils mobilisent. L’origine des données devient abstraite, lointaine, presque irréelle.

L’IA transforme des œuvres humaines en une matière première invisible, déconnectée de toute histoire et de tout effort.

En supprimant la chaîne de transmission, l’IA modifie profondément notre rapport à la création. Elle fait disparaître les intermédiaires, les apprentissages, les références conscientes. Là où un créateur devait auparavant se confronter à ses influences, les comprendre, parfois les citer ou les assumer, l’IA permet d’en absorber les signes sans jamais en reconnaître la source. Cette absorption silencieuse est au cœur du malaise actuel.

Il ne s’agit pas de nier que certains utilisent l’IA de manière réfléchie, comme un outil parmi d’autres, intégré dans un processus créatif plus large. Ces usages existent et méritent d’être distingués. Le problème surgit lorsque l’outil devient un substitut complet au processus, lorsque la génération remplace la création, et que le résultat est revendiqué sans la moindre réflexion sur ce qu’il mobilise.

Dans ce contexte, l’IA ne fait que révéler un rapport déjà fragilisé aux œuvres. Elle met en lumière une tendance plus profonde : celle qui consiste à considérer toute production culturelle comme une ressource disponible, immédiatement exploitable, détachée de ses conditions de création.

- l’œuvre cesse d’être un aboutissement pour devenir du stock

- le style devient un filtre

- le personnage, un simple motif.

Cette logique n’est pas née avec l’IA, je l’ai déjà dit. Cependant, elle trouve dans ces outils une efficacité redoutable et chirurgicale. Elle s’inscrit dans une culture de l’instantanéité, de la visibilité et de la performance, où la valeur d’un contenu se mesure à sa capacité à circuler rapidement.

Et dans ce cadre, la question du respect, de la légitimité ou de la transmission apparaît comme secondaire, voire encombrante.

L’intelligence artificielle agit donc comme un révélateur brutal. Elle met à nu notre rapport aux œuvres, notre tolérance à l’appropriation et notre difficulté croissante à reconnaître ce qui ne nous appartient pas. Elle ne force personne à agir de cette manière, mais elle rend ces comportements plus faciles, plus rapides et plus socialement acceptables.

À partir de là, continuer à débattre uniquement de technologie revient à manquer l’essentiel. Le véritable enjeu se situe ailleurs : dans notre capacité collective à redéfinir ce que signifie utiliser une œuvre, à distinguer l’inspiration de l’exploitation et à réintroduire de la responsabilité là où l’outil tend à l’effacer.

Le mensonge de la « fan-création »

Depuis quelques mois, un terme revient régulièrement pour justifier l’usage massif de l’intelligence artificielle autour d’univers existants : celui de fan-création. Le mot est rassurant. Il évoque la passion, l’hommage, l’engagement désintéressé. Il renvoie à une tradition ancienne, respectée, où les fans prolongent une œuvre par amour, parfois avec maladresse, souvent avec sincérité.

Combien de fois me suis-je fait insulté sur les réseaux quand j’essayais d’expliquer qu’il ne s’agissait pas d’un hommage mais d’un vol ? Combien m’ont répondu “tu n’es pas un vrai fan !” ?

Mais ce que l’on appelle aujourd’hui « fan-création » n’a, dans de nombreux cas, plus grand-chose à voir avec ça. Historiquement, la fan-création impliquait une forme de prise de risque. Je les déjà dit : cela demandait du temps, un apprentissage, une confrontation aux limites techniques et artistiques.

Le fan savait qu’il ne créait pas à la place de l’œuvre, mais autour d’elle. Il se situait dans une relation asymétrique assumée : admiration d’un côté, création dérivée de l’autre. Cette asymétrie était claire, comprise, rarement contestée.

C’est là que l’intelligence artificielle brouille profondément cette distinction.

Lorsqu’une image, une vidéo ou un texte est généré en quelques secondes à partir d’un prompt évoquant un univers existant, il ne s’agit plus d’un prolongement réfléchi, mais d’une reproduction automatisée de signes reconnaissables. Tu me suis toujours ? Le style, les personnages, les codes narratifs sont convoqués sans être traversés ni compris. Le geste ne consiste plus à dialoguer avec l’œuvre, mais à en extraire des éléments immédiatement exploitables visuellement.

Le mensonge commence lorsque ce résultat est présenté comme une création personnelle.

Car ce qui est revendiqué ici, ce n’est pas seulement l’attachement à un univers, mais une forme de paternité. Le contenu généré est montré, parfois monétisé, parfois défendu comme une œuvre autonome.

Et lorsque ce contenu est repris, copié ou détourné à son tour, les réactions sont révélatrices : accusations de vol, de plagiat, de manque de respect. Comme si une frontière invisible venait soudain d’apparaître. Cette frontière, pourtant, n’a jamais été respectée en amont.

Revendiquer des droits sur une production dérivée tout en ignorant ceux de l’œuvre originale repose sur une contradiction fondamentale. Elle consiste à exiger le respect là où l’on n’en a pas accordé. À invoquer la notion de création uniquement lorsqu’elle devient utile à sa propre reconnaissance. Ce raisonnement ne tient que parce que l’IA rend floue la chaîne de responsabilité.

La fan-création, dans son sens historique, n’effaçait jamais complètement la source. Elle la citait, la reconnaissait, parfois même la sacralisait à l’extrême. Elle ne prétendait pas remplacer l’œuvre, encore moins s’y substituer.

À l’inverse, la génération automatisée tend à supprimer les différences. Elle transforme des univers complexes en des motifs reproductibles, interchangeables, consommables à l’excès.

Le problème n’est pas que des fans créent. Le problème est que certains revendiquent une création là où il n’y a eu ni compréhension, ni engagement, ni responsabilité.

Le problème n’est pas l’hommage, mais l’appropriation.

Pas l’inspiration, mais l’exploitation.

Cette dérive est renforcée par les logiques de visibilité propres aux plateformes. Un contenu généré rapidement, reconnaissable immédiatement, a plus de chances de circuler qu’un travail lent, personnel, parfois imparfait.

Qu’on le veuille ou non, l’IA s’inscrit parfaitement dans cette économie de l’attention, où l’essentiel n’est plus ce que l’on fait, mais ce que l’on montre.

Dans ce contexte, la fan-création devient un label commode. Elle permet de neutraliser toute critique en invoquant la passion. Elle sert de bouclier moral à des pratiques qui relèvent pourtant davantage de la consommation que de la création.

Elle évite surtout de poser la seule question qui compte : qu’est-ce que ce geste apporte réellement à l’œuvre d’origine ?

Car une création dérivée qui ne transmet rien, qui ne prolonge aucune réflexion, qui ne respecte aucune limite, n’enrichit pas un univers. Elle l’épuise. Elle transforme ce qui faisait sens en une série de formes vides, répétées jusqu’à saturation.

Ce n’est pas un hommage.

C’est une extraction.

À force de tout appeler création, on finit par vider le mot de son sens. Et en faisant de la fan-création un fourre-tout, on fragilise précisément ce qu’elle avait de précieux : la capacité à dialoguer avec une œuvre sans la déposséder.

C’est ici que le débat devient inévitablement plus politique et plus culturel. Car si la génération automatisée est acceptée comme une forme légitime de création, alors plus rien ne distingue l’auteur de l’utilisateur, le créateur du consommateur, l’œuvre de sa reproduction.

Et cette indistinction n’est pas neutre. Elle redéfinit en profondeur ce que nous acceptons de faire aux œuvres que nous prétendons aimer.

Le copyright : un cadre imparfait, mais nécessaire

Dès que la question du droit d’auteur est évoquée, les yeux se plissent, les lèvres se mordent et les esprits se crispent. Les positions se radicalisent rapidement. Le copyright est ainsi devenu LE point de cristallisation de toutes les tensions actuelles autour de l’intelligence artificielle.

Il concentre les colères, les accusations de censure, les discours sur la liberté créative entravée. Mais cette hostilité dit moins quelque chose du droit d’auteur que de notre rapport contemporain aux œuvres.

Ce qui dérange réellement, ce n’est pas la loi.

C’est l’idée même de limite.

Car les gens détestent de plus en plus les limites …

L’idée qu’une œuvre ne soit pas immédiatement disponible, qu’elle résiste à l’usage, qu’elle impose un cadre, un délai, une autorisation est devenu quasiment inacceptable. Dans un environnement où tout est devenu accessible, copiable, générable en quelques secondes, le copyright apparaît comme une anomalie. Il rappelle que certaines choses ne sont pas à disposition, que tout ne peut pas être utilisé librement, même avec les meilleures intentions du monde. Et c’est précisément cette résistance qui pose problème.

L’hostilité envers le copyright est souvent formulée au nom de la créativité. Pourtant, elle révèle surtout une difficulté croissante à accepter une chose essentielle et oubliée : la notion de dette culturelle. Utiliser une œuvre sans se demander à qui elle appartient, comment elle a été produite, dans quel cadre elle s’inscrit, revient à considérer la création comme une ressource neutre, détachée de toute responsabilité humaine.

Ce rejet est d’autant plus paradoxal que beaucoup de ceux qui critiquent le droit d’auteur réclament simultanément une reconnaissance pour leurs propres productions. Ils souhaitent être crédités, protégés, respectés. Ils dénoncent le plagiat, l’appropriation, la reprise sans autorisation.

La limite n’est donc pas rejetée en tant que principe, mais uniquement lorsqu’elle s’applique à soi. Une logique que l’on observe depuis longtemps dans le champ politique et qui s’étend désormais à la création.

Le copyright n’a jamais été un outil parfait. Il n’a jamais garanti l’équité, ni empêché toutes les injustices. Mais il continue de poser une chose essentielle : une œuvre n’est pas une matière première disponible par défaut. Elle est le résultat d’un travail situé, inscrit dans le temps, et ce travail impose des droits autant que des devoirs.

Dans le contexte de l’IA, cette fonction devient visible de manière très brutale. Les outils permettent d’absorber, de recomposer et de diffuser des œuvres à une vitesse telle que la question du cadre est perçue comme un obstacle inutile.

Or, ce cadre n’est pas là pour empêcher la création, mais pour rappeler qu’elle ne peut exister sans responsabilité.

À ce stade, le débat ne porte plus réellement sur le copyright. Il porte sur notre capacité à accepter que tout ne soit pas transformable, réutilisable ou revendicable. Refuser cette idée, c’est accepter que l’œuvre cesse d’être un point d’aboutissement pour devenir une simple ressource parmi d’autres.

Et lorsqu’une œuvre ne résiste plus à rien, lorsqu’elle n’impose plus aucune limite, elle cesse progressivement d’être une œuvre pour devenir quelque chose de bien moins intéressant : elle devient du simple contenu.

Légalement, les images inspirées d’univers protégés comme Naruto ne deviennent pas “libres” parce qu’elles ont été générées par une IA. Générer et diffuser des visuels dérivés sans accord explicite des ayants droit demeure une exploitation non autorisée de l’œuvre.

La disparition du sacré

Il y a une conséquence directe à tout ce qui précède et celle-ci dépasse largement la question de l’intelligence artificielle ou du droit d’auteur car elle touche à quelque chose de plus diffus, mais aussi de plus fondamental : la disparition progressive du sacré dans notre rapport aux œuvres.

Par sacré, je n’entends pas ici le terme religieux ou mystique. Il s’agit d’un espace symbolique. Celui où certaines choses résistent à l’usage immédiat, où tout n’est pas disponible, manipulable ou transformable sans précaution. Le sacré, dans ce sens, désigne ce qui impose une retenue. Ce devant quoi on s’arrête un instant avant d’agir.

Pendant très longtemps, les œuvres occupaient cet espace. Pas toutes les oeuvres certes. Et encore moins de la même manière. Mais suffisamment pour que subsiste une forme de respect tacite, implicite. Une œuvre pouvait être discutée, critiquée, interprétée, parfois détournée. Cependant, elle conservait une épaisseur. Elle demandait du temps. Elle résistait à la consommation pure.

Ce rapport est en train de se dissoudre.

Lorsque tout devient contenu, l’œuvre cesse d’être un aboutissement pour devenir un matériau.

Elle n’est plus ce qui s’impose à nous, mais ce que l’on exploite.

Elle n’est plus porteuse d’une histoire, d’un contexte, d’un geste humain situé.

Elle devient une suite de signes reconnaissables, prêts à être recyclés, optimisés, rediffusés.

L’intelligence artificielle accélère ce mouvement sans en être le point d’origine. Elle s’inscrit dans une logique déjà bien installée : celle de l’instantanéité, de la circulation permanente et de la visibilité comme valeur suprême. Dans cet environnement, ce qui ne circule pas vite disparaît. Ce qui résiste devient suspect.

Ce qui impose une limite est perçu comme un problème.

Le sacré, par définition, ne fonctionne pas dans cette logique. Il suppose de la lenteur, de l’attention, parfois même du silence. Il implique que tout ne soit pas immédiatement accessible. Qu’il existe des seuils, des cadres, des règles implicites, des codes. Or, ce sont précisément ces éléments que la culture du contenu tend à effacer.

Quand une œuvre est réduite à un style, un personnage ou une esthétique immédiatement exploitable, elle perd cette dimension. Elle n’est plus rencontrée, elle est consommée aveuglément. Elle ne transforme plus celui qui la reçoit car elle sert à produire autre chose : une image, une vidéo, une visibilité, parfois une monétisation.

Le plus problématique est que cette transformation a un coût. Elle appauvrit notre rapport aux univers que nous aimons. Elle remplace l’expérience par la reproduction, la transmission par la répétition, la compréhension par la reconnaissance. Et surtout, elle rend indiscernable la frontière entre ce qui mérite d’être préservé et ce qui peut être utilisé sans retenue.

La disparition du sacré n’est pas un phénomène spectaculaire. Elle ne s’impose pas par une rupture nette. Elle se fait par un glissement lent et régulier. Encore une fois, comme en politique, lorsque ce qui n’était pas acceptable il y a quelques années le devient aujourd’hui.

Par l’accumulation de gestes anodins. Par l’acceptation progressive de l’idée que tout est disponible, que tout peut être pris, que tout peut être transformé sans aucune conséquence.

Dans ce contexte, défendre une limite ne relève pas du conservatisme. Il s’agit d’un acte de lucidité. Reconnaître qu’une œuvre ne nous appartient pas, même lorsqu’elle nous a profondément marqués, revient à préserver ce qui fait sa valeur. Non pas en la figeant, mais en acceptant qu’elle ne soit pas entièrement soluble dans nos usages.

Ce que révèle la disparition du sacré, ce n’est pas un manque de créativité, mais une perte de rapport au temps long.

Une difficulté croissante à accepter que certaines choses demandent plus qu’un prompt, plus qu’un clic, plus qu’une intention. Une œuvre n’existe pleinement que si elle peut encore opposer une résistance.

Et lorsqu’elle ne résiste plus, lorsqu’elle ne fait plus obstacle à l’usage immédiat, elle cesse d’être une œuvre. Elle devient un élément parmi d’autres dans un flux continu, indifférencié, où tout se vaut et où plus rien ne tient.

C’est à cet endroit précis que se joue aujourd’hui l’enjeu réel de l’intelligence artificielle appliquée à la création. Non pas dans la performance des outils, mais dans notre capacité à préserver des zones de retenue, de respect et de transmission. Là où le contenu circule, le sacré, lui, disparaît. Et avec lui, une part essentielle de ce qui faisait sens.

Prendre position : ce que je refuse

À ce stade, il serait tentant de proposer des solutions, d’énoncer des règles, de dessiner un cadre idéal. Pourtant, ce n’est en rien l’objet de ce texte.

Je ne suis ni législateur, ni arbitre, ni garant d’une morale universelle.

Je n’écris pas pour dire aux autres ce qu’ils devraient faire.

J’écris pour dire ce que, moi, je refuse.

Je refuse l’idée selon laquelle tout ce qui peut être généré serait légitime à revendiquer. La possibilité technique ne crée pas le droit, pas plus qu’elle ne crée la valeur. Produire une image, une vidéo ou un texte à partir d’un univers existant ne suffit pas à en faire une création au sens plein du terme, surtout lorsque le processus qui y conduit efface toute compréhension de ce qui est utilisé.

Je refuse également de considérer l’amour d’une œuvre comme un passe-droit. Être marqué par un univers, s’y reconnaître, l’avoir intégré à son parcours personnel n’autorise pas à s’en emparer sans retenue et sans réflexion. Bien au contraire. Plus une œuvre compte, plus elle devrait imposer des précautions.

Refuser cette idée revient à transformer l’attachement en justification, et la passion en argument.

Je refuse enfin de participer à une logique où la création se réduit à l’optimisation de signes reconnaissables. Là où le style devient un simple filtre, le personnage une silhouette exploitable à volonté, l’univers un décor interchangeable à outrance. Cette logique n’enrichit pas les œuvres. Elle les affaiblit, en les vidant progressivement de ce qui faisait leur singularité.

Ces refus ne prétendent pas dessiner une voie unique ou une norme applicable à tous. Ils marquent simplement une limite personnelle. Une manière de continuer à regarder certaines œuvres sans avoir le sentiment de les trahir.

Il ne s’agit pas de rejeter l’intelligence artificielle dans son ensemble, ni de nier qu’elle puisse être intégrée à des démarches créatives réfléchies. Il s’agit de refuser son usage comme substitut au processus, comme raccourci permanent, comme moyen d’échapper à la responsabilité que suppose tout geste de création.

Assumer cette position implique d’accepter certaines conséquences. Être en désaccord avec des pratiques largement répandues. Être perçu comme rigide, voire dépassé. Ne pas participer à certaines tendances, même lorsqu’elles sont valorisées, visibles, encouragées.

Mais, à mes yeux, cette marginalité relative est un prix plus qu’acceptable si elle permet de préserver une cohérence.

Car au fond, la question n’est pas de savoir ce qui est autorisé ou interdit. Il s’agit de pouvoir continuer à regarder une œuvre, à en parler, à la transmettre, sans avoir contribué à sa dilution.

Prendre position, ici, ne signifie pas se placer au-dessus des autres. Cela signifie simplement refuser de se cacher derrière l’outil, derrière la mode ou derrière la facilité. Chose que beaucoup font sans souci. Mais pas moi.

Il faut accepter que certaines limites existent, même lorsqu’elles ne sont plus populaires, même lorsqu’elles ralentissent, même lorsqu’elles obligent à renoncer.

Ce refus n’est pas une fin en soi.

Il est une condition.

La condition minimale pour continuer à appeler certaines choses des œuvres, et pas seulement du contenu.

Une trace, certes, mais pas une solution

Ce texte ne propose pas de réponse définitive. Il ne cherche pas à clore un débat, encore moins à le pacifier. Il laisse volontairement certaines questions ouvertes, parce que ce sont précisément celles que chacun doit affronter seul.

Il n’y a pas de position confortable ici, seulement des choix.

L’intelligence artificielle continuera d’évoluer. Les outils deviendront plus puissants, plus accessibles, plus intégrés à nos pratiques quotidiennes. Les usages se multiplieront, les frontières continueront de bouger. C’est inéluctable.

Mais ce qui reste possible, en revanche, c’est de ne pas tout accepter comme allant de soi.

Il est possible de refuser certaines facilités.

De ralentir quand tout pousse à accélérer.

De reconnaître qu’une œuvre ne nous appartient pas, même lorsqu’elle nous a profondément façonnés.

Ce refus n’a rien d’héroïque. Il est discret, parfois invisible. Il ne protège pas le monde, ni les œuvres, ni même la création dans son ensemble. Il protège simplement une cohérence personnelle. La possibilité de continuer à regarder certains univers sans avoir le sentiment de les avoir vidés de leur sens.

La question n’est pas de savoir si l’IA va remplacer les créateurs, ni si le droit d’auteur survivra sous sa forme actuelle. La question est plus simple, et peut-être plus dérangeante : qu’est-ce que nous acceptons de faire aux œuvres que nous aimons, maintenant que plus rien ne nous oblige à la retenue ?

Dans un monde où tout peut être généré, reproduit, partagé et revendiqué en quelques secondes, la véritable rareté n’est plus la créativité. C’est la responsabilité. La capacité à dire non, à poser une limite, à reconnaître qu’une œuvre vaut parfois plus que ce qu’elle permet de produire.

Ce texte ne demande à personne de le suivre. Il indique simplement une ligne.

Voilà où je me tiens.

Voilà ce que je refuse.

Voilà ce que je respecte encore.

Le reste appartient à chacun.

A bon entendeur …

Article réalisé par imacollector® — archive éditoriale dédiée à la mémoire et à l’héritage de la pop culture japonaise.

Contenu publié à titre informatif et documentaire- Tous droits réservés aux ayants droit.

![[Analyse] Opening Wild Arms Alter Code: F (PS2 / Media.Vision) – 2003 Logo de Wild Arms Alter Code: F apparaissant à l’écran, accompagné de la pierre bleue lumineuse, élément central de l’imaginaire visuel du jeu lors de l’opening.](https://im-a-collector.com/wp-content/uploads/2026/02/imacollector-opening-wild-arms-alter-code-f-ps2-2003-cover-OK-440x440.jpg)

![[analyse] Opening Wild Arms (PS1 / Media Vision) – 1996 Pages d’un livre ancien qui se tournent au début de l’opening de Wild Arms, annonçant l’univers et le récit du jeu avant le gameplay.](https://im-a-collector.com/wp-content/uploads/2026/01/imacollector-opening-wild-arms-ps1-namco-1996-cover-OK-440x440.jpg)