初めて『クレイモア』を読んだときの衝撃は、今でも鮮明に覚えている。

人間を喰らう妖魔が徘徊する、暗く陰鬱な世界。

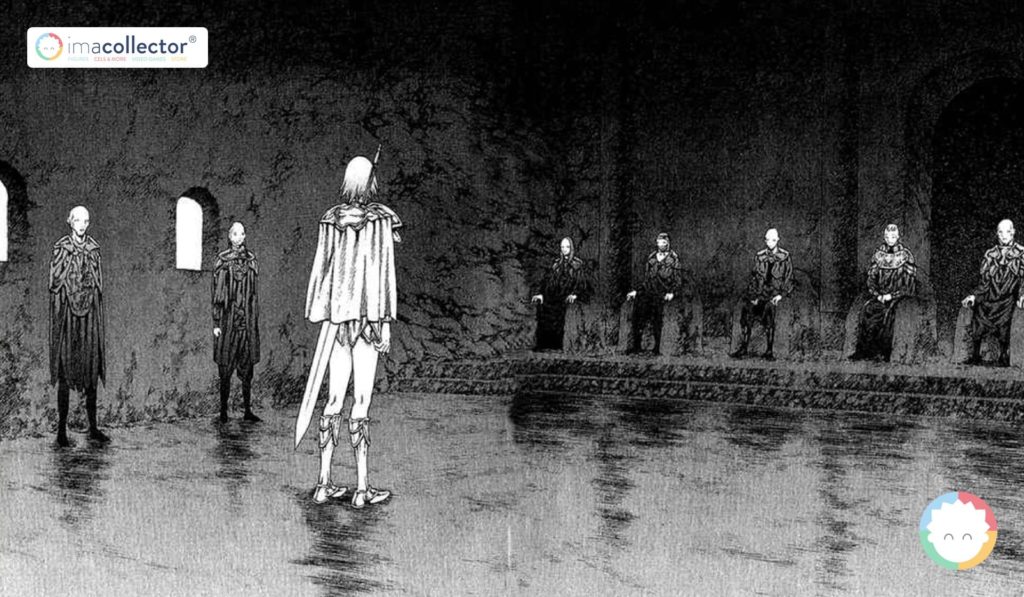

人間と妖魔の力を併せ持つ女戦士たちを各地へ送り込む、謎めいた「組織」。

そして何より、どこまでも閉ざされ、息苦しく、出口のない世界に閉じ込められたような奇妙な感覚。

Sommaire

私にとって『クレイモア』は、ただのダークファンタジー少年漫画ではない。

それは、美しく構築された本物の密室劇であり、徐々に真実が明らかになり…やがて崩れ落ちていく物語だ。

(※軽いネタバレ:組織の正体が軍事実験で、この世界が孤立した島にすぎないと知った瞬間、物語は一変する。)

私が強く心を打たれたのはその転換だ。世界が急に開けたように見えるのに、同時に「未完成」という苦い余韻を残す瞬間。

この記事では、その体験——魅了と苛立ち、映像美と物語の痛み、そして私が特に愛している“兵士としてのヒロインたち”の特異な存在——を語りたい。未完の名作が放つ独特の香りとともに。

クレイモア──あらゆる意味での密室劇

地理的な閉塞

最初の数話だけで、『クレイモア』の世界は理解できた気になる。孤立した村々。人間を喰らう妖魔。そこへ派遣される女戦士たち。

物語は、この限られた舞台の中だけで完結しているように見える。外の世界への出口はなく、徹底的に閉じられた構造。

息が詰まりそうなほどで、登場人物たちが抜け出せない無限ループが続いていく。

村 → 妖魔 → クレイモア → 殲滅 → 次の任務

組織による閉塞

クレイモアたちは自分の運命を選べない。

彼女たちは「組織」によって作られ、利用される存在だ。

人としての尊厳を奪われ、番号と任務だけで管理され、

少しでも逆らえば“処分”される——ただそれだけの世界。

最終的に、本当の密室とは島ではなく、彼女たちを従順な兵器へと矯正する社会的・階層的な檻そのものだ。

心理的な閉塞

すべてのクレイモアは、自らの限界──“覚醒”への恐怖とともに生きている。

妖魔の力を使いすぎれば、彼女たちは自分が戦っている存在そのものへ堕ちてしまう可能性がある。

この常なる緊張こそ、内側に存在する牢獄だ。

身体そのものが檻となり、精神は崩れやすい独房のように壊れやすい。

女性であることの閉塞

そして根本的な事実がある──クレイモアは全員女性であるということだ。

理由は残酷だ。男性は不安定すぎて、変異が早すぎる。

女性のほうが、痛みと変異に耐えられる。

『クレイモア』では、女性の身体は資源として扱われ、美しさや優しさではなく、耐久性が求められて選ばれる。

ここでは一般的な“女性像”が反転し、ヒロインは官能や装飾ではなく、影で動く男たちによって作られた“生きた兵器”として存在している。

最終的な真実──決して完全には開かれない密室

物語が進むにつれて、この密室は少しずつひび割れ始めていく。

ミリアが明らかにする情報を通して、この世界が本来閉ざされた宇宙ではなかったことが少しずつ見えてくる。

ここは、遠く離れた大陸で戦争を続ける勢力が、生体兵器を試すために隔離した「実験島」にすぎなかったのだ。

つまり「組織」は謎の宗教団体でも秘密結社でもない。

それは、生体兵器を生み出す軍事プログラムの表の顔にすぎない。

本物の戦場から遠く離れた場所で、人間兵器を作り、試験し、外の戦争に投入するための装置なのだ。

この真実は強烈だ。読んできた物語すべての文脈が、一気に塗り替えられるからだ。

私たちはただのダークファンタジー世界に閉じ込められていたのではなく、世界から切り離された「巨大な実験場」の中にいたのだ。

だが同時に、この真実は深いフラストレーションも呼び起こす。

大陸に広がる戦争、異なる種族、政治的な思惑……

ついに「外の世界」が姿を見せ始めたその瞬間、物語はあえて島の内部に留まり、そのまま幕を閉じてしまうからだ。

読者が本を閉じるとき、密室がわずかに開いたような、しかし完全には破られなかったような、奇妙な手触りだけが残る。

そしてまさにそこに、私が感じる「未完の香り」がある。

見せられた世界よりも遥かに広いはずなのに、その大部分が永遠に語られず、画面の外に置き去りにされたままだからだ。

唐突な終幕と、未完の余韻

八木教広の原作マンガ

2001年から2014年まで連載された原作は、全27巻。息をのむ勢いで読めてしまう作品だ。

物語の盛り上げ方は見事で、テレサ、クレア、ミリア、プリシラ、ラキ……どのキャラクターも深い印象を残していく。

しかし、その結末は読者の間で賛否が分かれる。

「八木先生は作品を無理に引き延ばさず、きれいに終わらせたのだ」と肯定する声もある。

だが私のように、明確な“物足りなさ”を覚える読者も多い。

島の外、組織の外へ広がるはずだった広大な世界が、最後まで描かれないまま終わってしまったからだ。

マッドハウス版アニメ──美しくも未完の“異物”

2007年、マッドハウスが『クレイモア』をアニメ化した。

その作風は暗く、激しく、原作の空気を完璧に再現している。

今でもときどき見返しては、たまらない喜びに浸っている。

しかし当時、原作が未完だったため、アニメ側は“オリジナルの結末を作る”という大胆な選択を迫られた。

その結果として仕上がったアニメは、道半ばで途切れたような構造になり、美しくも不完全で、魅力的でありながら、やはりどこかフラストレーションの残る作品となった。

私にとってこのアニメは、アニメ史における“異物”だ。美しいのに、自らを切り落とすことで成り立っている奇妙な存在。

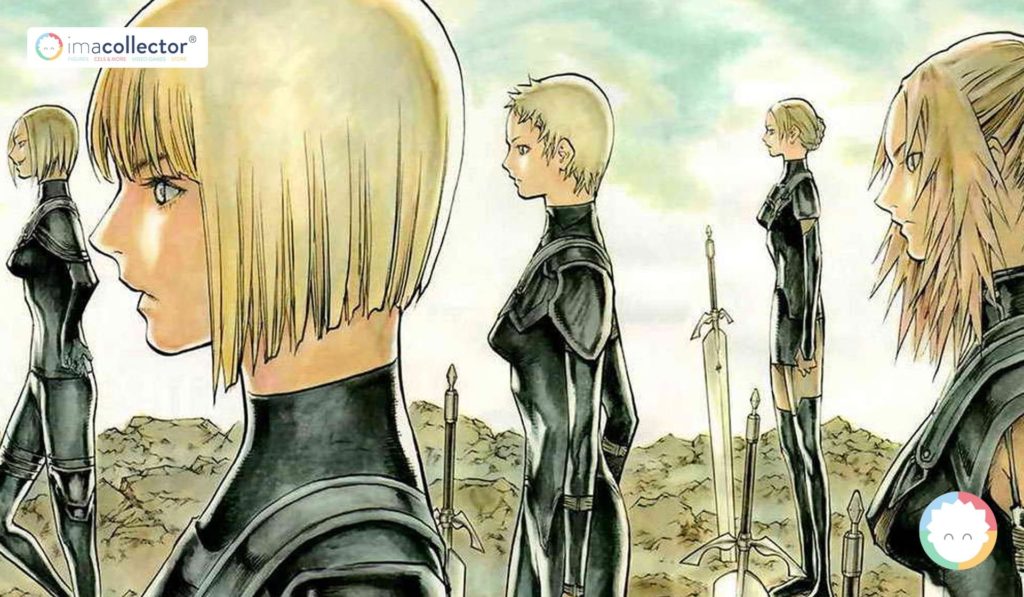

兵士としてのヒロイン──武器であり、悲劇であり

男より強く、しかし救われない存在

この記事の冒頭でも触れたが、この設定そのものが凍りつくように残酷だ。

クレイモアへの“変換”に耐えられるのは、女性だけ。

男性は耐えきれず、すぐに化け物へと堕ちてしまうからだ。

女性は生き残る。しかしそれは勝利ではなく、“選ばれた時点での終身刑”のようなものだ。

選ばれるとは、身体を改造され、傷つけられ、そして道具として使われるということ。

男たちの権力に奉仕する“使い捨ての武器”

圧倒的な力を持ちながら、クレイモアたちは自由ではない。むしろ真逆だ。

その力はすべて組織に属し、従わなければ即座に“処分”される。

彼女たちは、使い捨ての兵器として作られた存在にすぎない。

悲劇のヒロインたち

しかしこの残酷で非人間的な世界の中でこそ、クレイモアたちは本当の輝きを放つ。

クレアは限界を超え、テレサは伝説となり、ミリアは反旗を翻す。

道具として生きることを強いられた彼女たちは、その戦いの中に“気高さ”のようなものを見出していく。

これこそが『クレイモア』の特異点だ。

兵器として改造された女性たちが、それでもなお、尊厳と反逆を体現する存在へと成長していく物語なのだから。

なぜ『クレイモア』は今こそ“再発見”すべき作品なのか

私にとって『クレイモア』が忘れられないのは、ただの娯楽作品で終わらないからだ。

読み終えたあと、疑問と欠落感、そして小さな傷跡を残していく。

このように、マンガは閉鎖的な状況(密室的構造)を構築し、その後それを打ち破るための物語を描く。

一方で、アニメ版は魅了すると同時に、失望も与える作品である。

そこに並ぶのは、忘れられないほど強く、悲劇的で、印象深いヒロインたち。

そして私はそこに惹かれる。完璧ではないからこそ、心に残る。

まるで“いつまでも欠けたままのコレクション”のように、後悔と渇望を残していくからだ。

コレクターとしての私的な記録

コレクターとして、私はずっと『クレイモア』の“物質的な痕跡”を探し続けてきた。

マッドハウス版アニメの原画、動画、設定画など……。しかし、実際に手に入れられたことは一度もない。

唯一入手できたのは、設定資料集とポスターだけ。

美しいリトグラフや色紙を見つけたこともあったが、金銭的に手が出なかったり、あるいはオークションを見逃してしまったりして、結局手に入れることはできなかった。

だが不思議なことに、この“欠け”は作品そのものと共鳴しているように思える。

力強いのに、未完成で、いつまでも何かが欠けたままの作品。

結論

『クレイモア』は、他とは一線を画す作品だ。

暗く、激しく、心理的にも社会的にもヒロインたちを閉じ込める物語。

アニメ版は美しいが、途中で切り落とされた未完の作品。

世界が広がり始めたその瞬間に、物語は終わりを迎える。

その中心にいるのは、兵器として作られた悲劇のヒロインたち。

しかし彼女たちは、痛みの中に忘れがたい強さを見出していく。

おそらくこれこそが『クレイモア』の魔法なのだろう。

“もっと知りたい”“まだ足りない”という渇望と、小さな傷跡を残していく物語。

もしまだ読んだことも観たこともないなら、今こそ、この独特で、苛烈で、心に響く世界へ飛び込むべき時だ。

imacollector®によって制作された記事――日本のポップカルチャーの記憶と遺産に捧げられた編集アーカイブ。

本コンテンツは情報提供および資料目的で公開されています。すべての権利は正当な権利者に帰属します。

![『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』(スタジオディーン版・2010年)――この作品で誰もが見落としていたこと。私自身も含めて。 『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』(2010)における遠坂凛とアーチャーの公式イラスト――二人の関係性と作品テーマの分析。](https://im-a-collector.com/wp-content/uploads/2026/02/imacollector-fate-unlimited-blade-works-movie-2010-deen-cover-OK-440x440.jpg)

![[分析] ワイルドアームズ オープニング考察(PS1/メディア・ビジョン)– 1996年 『ワイルドアームズ』オープニング冒頭に登場する、ページがめくられる古書。ゲームプレイに入る前に、作品の世界観と物語性を告げる象徴的な演出。](https://im-a-collector.com/wp-content/uploads/2026/01/imacollector-opening-wild-arms-ps1-namco-1996-cover-OK-440x440.jpg)